- Accueil

- LE CARNET (blog)

- notes

notes

CAFÉ BAR MARILYN

![]() Par

Olivier Deck

Le 21/06/2025

Par

Olivier Deck

Le 21/06/2025

Province de Jaén.

Le village est perché sur une butte. Une île au milieu de l'océan d'oliviers, coiffée d'un névé de maisons que l'on aperçoit de très loin.

La première fois que je suis venu ici remonte à plusieurs années déjà. Alors que je roulais en direction de la Sierra de Cazorla, je m'étais laissé guider par ce simple coup d'œil lointain.

Depuis, j'y suis revenu à diverses reprises, et je m'en vais vous raconter pourquoi. Ni pour un musée, ni pour une attraction, ni pour une amante. Non. Pour un bistrot.

Je suis un homme des tavernes.

En Espagne plus qu'ailleurs.

Attention, avant d'aller plus loin. Nous ne parlons pas de n'importe quel débit de boissons, j'ai mes critères.

Foin de ces établissements aseptisés comme l'époque en sème partout, avec leur aménagement refait à neuf tous les trois jours, impeccable, froid, clinique sans être hospitalier. Souvent des tables hautes flanquées de chaises impossibles, comme des chaises à bébés pour adultes. Un mobilier anti-immobilité qui ne vous encouragent pas à rester là des plombes, quand l'inconfort participe d'une stratégie commerciale rampante. Non, pitié! Pas de faux bois, faux marbre, rien de lisse, d'impeccable, pas de serveuse à la saison qui sert le tinto de verano comme elle ferait le plein de gasoil, non, non, pitié, rien de stérilisant, rien d'efficace.

Horreur, la concept-boutique d'inspiration yankee, avec ses spécialités pseudo-culinaires burger-ci, burger-ça, où l'entassement de tout et rien entre deux tranches de pain mou industriel fait office de savoir-faire gastronomique, avec parfois - quel culot ! - l'ajout du qualificatif "artisanal". Une insulte. Non, un artisan ce n'est pas un étudiant à temps partiel qui cuit des steaks hachés, tartine du pain de mie, entasse des frites décongelées en cornet et presse sur des flacons en plastique de ketchup ou de mayonnaise.

Les estaminets, auberges et troquets dont je m'en vais vous entretenir ici n'ont rien de conforme, de propret ou d'aseptisé. Certes, ils possèdent des traits communs, auxquels on les reconnaît de l'extérieur. Comme s'ils appartenaient à la même fratrie.

Ils échappent au lissage, ils se foutent des modes, ils désobéissent aux lois et aux contraintes. Ils sont récalcitrants, libres, improvisés, parfois malcommodes, mal éclairés, introuvables, foutus à la va-comme-je-te-pousse, accueillants comme une cuisine familiale, joyeux, drôles, bordéliques, amicaux ou revêches.

Vous y venez pour la première fois? Aussitôt vous êtes chez vous.

Ou tout l'inverse. À votre survenue, le silence tombe comme un contrôle fiscal, on vous regarde sous le chapeau, les mains s'approchent des colts, on entend goutter le robinet dans l'évier et chuinter le percolateur comme une locomotive arrêtée en gare de Tucumcari un jour de grand soleil.

Vous l'aurez compris, je vous parle des bistrots traditionnels, dont on ignore plus ou moins la tradition à laquelle ils se rattachent. Des bistrots qui sentent la liberté, l'histoire, la mémoire, la constance. En un mot : l'amour.

Taberna, bodegón, café à la ville, venta à la campagne.

Là où la lumière se cogne au décor baroque. Là où la télé débite des insanités, du foutbol, des potins, des jeux, des scandales politiques... le son à fond, s'il vous plaît, pour couvrir les vociférations des deux où trois clients qui font plus de bruit qu'une foule de braillards.

Là où les mouches franchissent le rideau anti-mouches de l'entrée et échappent aux lampes tue-mouches comme des commandos des forces spéciales drosophiles.

Là où les jambons pendent à l'angle du plafond comme d'étranges chauves-souris.

Là où les machines à sous tintamarrent leurs hymnes triomphaux, hèlent le parieur, jouent des ritournelles quincaillières.

Là où le capitaine tient le bar depuis Mathusalem, le paléolithique, le Big Bang ou avant...

Là où j'aime entrer, rester, observer, écouter ou songer, dessiner, écrire...

Vous comprendrez que l'unique raison qui me pousse à revenir ici, dans ce village perché, est son bistrot, qui est entré au Panthéon de mes querencias, repaire devenu repère, et vice-versa.

On accède à la place centrale du village par un court tunnel qui vous donne l'impression d'être un toro sortant de l'ombre des torils pour débouler sur la piste ensoleillée de l'arène, sous le regard des spectateurs. En l'occurrence, celui d'une dizaine d'hommes installés sur des bancs, par groupes de deux ou trois.

Les conversations s'interrompent. On vous regarde, on juge de votre accoutrement, de votre démarche, on suppute en silence quant à vos origines et surtout, quant aux raisons de votre venue ici.

Dans ce genre de situation, assez intimidante, j'ai l'habitude de sourire et de faire des petits signes, comme on montre patte blanche. Hola, buenos días señores. Dans les villages, on dirait que seuls les hommes sont à la retraite. En ville, vous trouvez des mamans poussant poussette, des grands-mères en goguette, des bandes de copines tatouées, des couples, des femmes d'affaires pressées, des amoureuses tête penchée sur l'épaule de leur téléphone, des maitresses de maison balayant leur pas de porte... ici, des hommes. Oisifs.

Passé le test de reconnaissance faciale, je prends à droite, longeant trois maisons encastrées au pied de la falaise, surmontées d'autres qui semblent faire de la varappe.

Quand on est au coeur du village, on s'aperçoit qu'il n'est pas posé sur la roche, il la grimpe, il l'escalade, il s'y accroche, il l'épouse. On dirait un lichen cubiste.

Là, des souvenirs reviennent. La matière mémorielle augmente à chacune de mes visites.

En haut du village, il y a un belvédère d'où l'on aperçoit l'immense paysage jusqu'à la Sierra de Cazorla y Segura, où naît le Guadalquivir.

La première fois que je suis monté, j'y ai rencontré un homme, qui affichait une soixante-dizaine d'années bien tassée, en train de se faire les ongles au coupe-ongle.

Il me salue, je le salue.

Il engage la conversation et me dit, au cas où je ne l'aurais pas remarqué, combien le paysage est splendide, avec un geste qui m'invite à admirer, comme s'il m'offrait la vue. Comme je ne boude pas mon émerveillement, son orgueil d'autochtone s'en trouve flatté. Mon compliment n'est pas feint, je pense ce que je lui dis. N'importe qui le penserait, sauf peut-être un citadin angoissé devant le vertige de la nature.

Là, derrière lui, c'est sa maison natale. Il a passé toute sa vie au sommet de l'éperon rocheux, face au paysage couvert d'oliveraies jusqu'à l'infini. Un jour, il a vendu son potager perché à la mairie, et c'est devenu le belvédère. Pas peu fier, le type.

Un autre souvenir est associé à cette terrasse céleste Un jour, j'y ai rencontré un jeune homme, la vingtaine, portant le gilet fluorescent des employés municipaux, maniant avec nonchalance le balai et la pelle pour ramasser le moindre mégot, le moindre bout de papier qui traînait ici et là. Intrigué par ma présence, trop timide pour engager la conversation, il me regardait par en dessous, tout en balayant. Je l'ai salué, alors il a interrompu son boulot pour s'appuyer sur le manche. La sueur perlait à son front. D'une voix timide, il m'a demandé d'où je venais. Je lui ai répondu, alors il a continué dans un français hésitant. Il l'avait étudié au collège local. Il s'efforçait de prononcer chaque syllabe. Il m'a expliqué, avec la même fierté que le vieil homme au couple-ongles, qu'il n'avait jamais pensé à partir travailler ailleurs. Il avait préféré rester ici pour prendre soin de son village. Ce furent ses mots. Cet aveu l'a un peu gêné, alors, pour cacher son émotion il a repris le boulot, marmonnant un "au-revoir". Je l'ai observé un moment, qui balayait le belvédère.

Je me souviens aussi de cette vieille dame, croisée dans une ruelle trop étroite pour s'y croiser. Elle poussait un chariot, une sorte de caddie bricolé, ustensile très utile pour transporter les provisions par ces venelles pentues. Voyant ma tête d'étranger et mon Leica suspendu à l'épaule, elle m'a demandé ce que je pouvais bien photographier ici. Elle avait l'air jovial, le ton familier. Je lui ai répondu : les rues, les chats, les hirondelles, et elle-même, si ça l'amusait. Elle a ri et a refusé, arguant qu'elle se trouvait affreuse en photo, tout en remettant une mèche, tirant sur sa blouse de ménagère à petites fleurs et prenant la pause, éclairée d'un sourire espiègle.

Pendant que je cadrais, je la rassurais en continuant à lui parler, lui demandant si elle était née ici. Elle m'a répondu : "Oui, et je vais y rester." Avant d'ajouter une remarque que je n'oublierai pas : " Quand on naît ici, on meurt dans sa maison."

Venons-en au but ultime de mes visites ici. Le bistrot du village, caché dans un rencognement de la place, au pied de la falaise.

La porte d'entrée, protégée par un rideau à mouches en lanières de plastique vert, est taillée dans la roche. Troquet troglodyte.

À l'intérieur, l'établissement ne compte qu'une pièce, coudée, assez exiguë. Pour donner une échelle, on y garerait à peine deux petites voitures en angle droit.

À droite, une table et une chaise contre la paroi où ne manque que des dessins de mammouths, de bisons et de bouquetins. Ici, la roche est peinte en blanc.

Au fond de la salle s'entassent chaises et tables, quand la terrasse n'est pas installée. Dans un coin, une machine à sous. À gauche, le comptoir. Derrière, bouteilles, verres, percolateur, et tout le toutim. Au-dessus, un téléviseur qui raconte à qui ne veut l'entendre scandales politiques - il y en a toujours de retentissants en Espagne -, guerres qui semblent se dérouler sur une autre planète, meurtre, disparition inexpliquée, immeuble qui a sauté à cause d'une fuite de gaz, pèlerinage du Rocío qui cause un grand embouteillage entre La Puebla del Río et Isla Mayor, etc.

À côté du téléviseur, l'enseigne de la maison : "Café Bar Marylin."

Quand j'entre dans la grotte, la fraîcheur m'accueille. En un pas, vous passez de 45 degrés à 20. De quoi embuer les lunettes.

Le patron, derrière son comptoir, essuie un verre. Il me scanne en grognant quelque chose qui doit être une salutation. Je lui demande un "café cortao". Il se retourne vers le percolateur et officie. L'homme est sympathique, bien que son air maussade ne le laisse pas déceler d'emblée. Brun, maigre, rude, taillé au couteau, consciencieux.

Près de moi, un très vieux client, chauve, visage de tortue tachetée, arborant de grandes lunettes de soleil. Dans une grotte, on porte plutôt un casque et une lampe frontale, lui, il doit souffrir des yeux. Ou bien il n'a pas besoin d'y voir clair. Devant lui, une tasse et un petit verre, vides.

Tandis que le mastroquet pose le café devant moi, le vieil homme, après un profond soupir, dit pour lui-même et pour qui veut entendre : "Ay Diós mío..." Il laisse un temps, avant de conclure : "Así es." Soupir conclusif. Ah mon Dieu, c'est comme ça." Puis il pointe de l'index la tasse et le verre. Le patron ressert un café et de l'eau-de-vie. L'homme-tortue me demande en riant si j'en veux. Je décline, je n'ai pas envie de brûler vif de l'intérieur. Il prend sa tasse et sa ration de tord-boyaux et, à petits pas précautionneux, va s'installer sur la chaise de l'unique table, près de la porte.

Il s'adosse à la roche et lance de nouveau son antienne, qui sonne comme un constat existentiel, avec la constance et la régularité des cloches d'une église : "Ay Diós mío..." Un temps. "Así es." Puis il allume une cigarette, faisant fi de toutes les directives et lois nationales, européennes et autres, qui n'ont pas cours dans les grottes.

Tandis que le patron reprend sa rêverie en essuyant un autre verre, et que la tortue fume en grognant son jingle toutes les deux minutes environ, je détaille l'enseigne, près de la télé.

Sur un carton blanc, le nom de la maison est tracé à la main, en lettres capitales noires. "Café Bar Marilyn". De quoi me donner à réfléchir. On imagine mal que Marilyn, dont la presse raconte qu'elle aurait pris un verre en compagnie de Truman Capote au Ritz de Madrid, soit passée par ici pour siffler un daiquiri. Quoique Rita Hayworth, héroïne de Gilda que la Très Sainte Église Catholique considéra comme indécent, a fréquenté les cuevas du Sacromonte, pour y retrouver un amant, danseur de flamenco, murmure sous cape la chronique sauvage et cancanière. Plus officiellement, Grace Kelly a visité l'Alhambra au bras du prince Rénier, certes. De tout temps les stars ont apprécié le pays. Quant à imaginer Marilyn ici...

Bon, sans résister davantage à l'hypothèse, j'imagine l'héroïne de « Les hommes préfèrent les blondes » au comptoir du café bar qui portera son nom. Après tout, le patron est un homme, il a le droit de préférer les blondes, lui le brun charbonneux.

Avouez que le seul titre "Café Bar Marilyn" pour un estaminet troglodyte dans un coin perdu d'Andalousie, ça a tout de même de la gueule et ça vaut le détour.

Juin 2025

ROUTE SANS NOM

![]() Par

Olivier Deck

Le 02/01/2025

Par

Olivier Deck

Le 02/01/2025

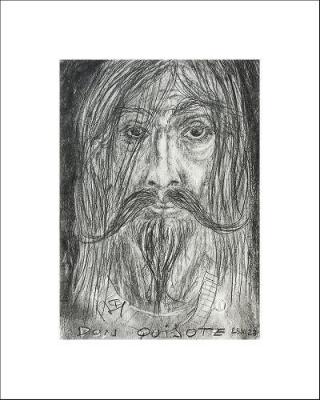

Tel Don Quichotte de la Manche, je confie mon itinéraire aux soins du hasard. Pardon, laissez-moi corriger ; hasard, hasard, c'est vite dit. Il serait préférable, pour la bonne compréhension de la suite, que je vous éclaire à propos de la signification que je prête à ce terme, et à la notion que je lui accorde ou lui retire dans mon lexique personnel. D'ailleurs, pour nommer la chose dont je souhaite vous entretenir, "hasard" pourrait, dans un premier temps, paraître avantageusement remplacé par "imprévu".

La singularité de l'imprévu consiste en ce qu'il peut être prévu. À Dieu vat ! Je peux prévoir de ne pas prévoir mon itinéraire. Dès lors je sais que je vais vers l'imprévu. Je ne peux prévoir de faire un double six aux dés, je dois m'en remettre au hasard, c'est-à-dire aux combinaisons du réel dont la régie m'échappe absolument, sauf tricherie.

Ces réflexions tarabiscotées n'auront pas beaucoup éclairé notre chemin, les relisant déjà, parce que le doute m'accompagne partout, je les trouve fumeuses et tout à fait contestables.

En conséquences, je reprends.

Au lieu de "imprévu", j'aurais mieux fait de proposer "inspiration". Certes, si j'avais réfléchi davantage avant de commencer à écrire, vous auriez gagné du temps. Or pour ma part, je tiens à distance une telle préoccupation économique soumise au diktat de l'efficacité, soit la peste de l'esprit humain. En effet, ne vous déplaise, j'apprécie d'être inefficace et de perdre du temps en chemin. Je ne me déplace pas comme un VRP, que nenni, je musarde.

Par surcroît, l'inspiration s'accommode du hasard comme de l'imprévu. Tout bénéfice. Elle bat la cadence poïétique qui marque toutes mes pérégrinations. Plus simplement qu'un Paul Valéry, quoique tout à fait en accord avec lui, j'entends par poïétique ce qui concerne le poétique dans le domaine du faire, du créer, soit à mon sens l'acte de vivre essentiel. Celui auquel je me livre. Celui qui donne sens à ma vie, à tout le moins selon mes propres considérations... Faire dans le poétique pour poétiser l'existence, dirai-je.

Alors, poétiser? Oui, c'est mieux! Soit : tout aborder selon le poétique. Considérer le Tout comme poétique. Rendre tout poétique. Le moindre, le plus petit, le plus inaperçu. Rouler, marcher, rire, converser, écrire, lire, photographier, dessiner, chanter, manger, boire, aimer, s'ennuyer, rêver, siester contre le tronc d'un arbre ou dans mon lit...

De nouveau, voici qu'un doute m'assaille. Peut-être qu'au fond, il y a grande prétention à penser, ou à croire, que l'on peut poétiser le monde. Hölderlin propose une voie plus humble, quoique follement ambitieuse quand on y réfléchit à deux fois, en préconisant d'habiter poétiquement le monde. La formule réunit l'actif et le passif. À mon sens, on ne comprend véritablement le poétique que si l'on admet qu'il concerne le faire tout en pouvant se passer du faire. Une forme sans forme. Il est la pulsation, l'écho du monde au centre de l'Être. Qu'est-ce que le faire, dans ce cas? Eh bien, le travail de l'Être pour atteindre, habiter et ouvrir son centre à l'Infini. Il n'est que là, au centre de l'être - le hara décrit par Durkheim - que peut sourdre le poétique, où l'énergie du poème se rassemble, venant à la fois du Dehors, du Dedans, de l'Autre, du Tout. Elle se métamorphose dans l'alchimie du coeur et rend le faire possible. Le faire apparent, perceptible.

J'appartiens au Tout, il est donc simple de comprendre que la Poésie procède du dedans comme du dehors, elle va de l'un à l'autre, du réel à l'imaginaire, elle est un flux, un courant provenant de l'énergie primordiale du monde, qui prend valeur poétique, mieux que dans le coeur, dans l'âme humaine. L'âme étant considérée comme le lieu de rencontre du tellurique, du céleste et de l'émotion, selon un point de vue forgé à partir de mes expériences repensées à la lecture de François Cheng, indispensable et précieux passeur d'Est en Ouest.

Allons à l'inspiration, donc.

Comme le décrit Cervantès, le chevalier errant laisse les rênes sur le garrot de son cheval, livré au gré de ses fantaisies, lesquelles conduisent nécessairement à des situations où la présence d'un preux se trouve requise. Bien entendu, il faut tout de même conduire un peu le canasson au début du périple, sans quoi il choisit le chemin de l'écurie, à l'instar de Rocinante lorsque Don Quichotte ressort de l'auberge où il a enfin été armé chevalier, abandonnant le choix du cap à sa monture qui retourne illico au bercail. Toujours la veulerie guette. Par la suite, passant près d'une prairie grasse et verte, rafraîchie par un ruisselet chantant, nous n'omettrons jamais de faire une halte, et même de desseller et débrider notre destrier pour le laisser se reposer, brouter à sa guise ou fleurer les humeurs de quelques mules ou juments accortes qui vaqueraient dans les parages. Si tant est que notre véhicule soit un mâle, comme l'est Rocinante contrairement à ce qui est généralement cru. Dans le cas contraire il sera simple pour l'imagination wokisée de remplacer mules ou juments par mulets et entiers.

Mon voyage - je rassemble sous ce vocable l'ensemble toujours en progrès de mes errances - se déroule sous le signe du donquichottisme. Je le sais depuis mon enfance, quoique l'ayant compris rétroactivement, une fois lues et relues les aventures du Chevalier à la Triste figure. Le souvenir de ma première rencontre avec Lui est enfoui dans ma mémoire. J'imagine que je l'aurai croisé lors d'un cours d'espagnol, au détour heureux d'une ennuyeuse journée de collège. Ou en admirant la fameuse encre de Pablo Picasso, le représentant avec Sancho Panza, dans l'épisode des moulins, le seul que connaisse le grand public, qui ne prend que quelques lignes dans les deux tomes de l'ouvrage couvrant plus d'un bon millier de pages.

Comme le sieur Quijano, je vais à l'aventure. À l'aventure de moi-même. Au-devant de mon devenir.

Je vais dans l'inconnu, l'incertain, l'égarement volontaire, l'étonnement, le doute.

C'est pourquoi, lorsque je rêve mon prochain départ sur la carte, mes yeux quittent les autoroutes pour les routes en rouge, puis les routes en rouge pour les jaunes, puis les jaunes pour les blanches, puis les blanches pour celles, blanches aussi, dont l'un des bord figure en pointillés, pour indiquer une mauvaise carrossabilité. Et quand je me trouverai là, enfin, je guetterai les chemins de terre, les voies oubliées où le goudron n'est plus qu'un lointain souvenir, ici et là, et je m'y engagerai si cela me chante. Dix, quinze, vingt, trente kilomètres au grand dam des amortisseurs, au risque de la crevaison, sans savoir où cela mène, tous les sens aux aguets, le regard au gré d'un paysage seulement habité par le chevrier, le paysan, le bûcheron...

Je pérégrine avec Li Po, Wang Wei, Bashô sur l'étroit chemin sans nom. Je ne suis une particule de la Poésie du réel, de l'Instant, de l'Univers.

Je vais vers la Vérité sans jamais l'atteindre, comme je vais vers l'horizon qui s'éloigne à la mesure de mon progrès. Attention, je ne prétends pas à la Vérité, elle reste inaccessible. Je ne sais rien d'elle, sinon qu'elle est une limite, une direction plutôt qu'un but. Je vais sans maîtriser la route, dans le simple et permanent souci de la justesse. Justesse à moi-même, à la situation, à l'itinéraire qui se présente, au désir...

Don Quichotte prend la route vers l'inconnu pour vivre des aventures et redresser les torts. Il est à la fois égoïste et altruiste. D'un côté, conquérir la gloire personnelle, de l'autre, servir son prochain. Redresser les torts signifie pour lui prendre le parti du faible, de l'opprimé, même si ce dernier est un brigand. Il part du principe - opportun ici, déplacé là - que les chaînes doivent être brisées. Il y a de l'anarchie au coeur du chevalier, comme le remarque très justement Lydie Salvayre. Plus exactement, un anarco-romantisme. Une révolte. Une colère. Et aussi, et surtout : de l'Amour. L'Amour impossible, grandiose, déraisonnable, indépassable, désintéressé. Agapè. Voici la vraie, l'indispensable raison de son départ. Aldonza Lorenzo existe, pas Dulcinée del Toboso, et pourtant nous croyons à Dulcinée plutôt qu'à Aldonza.

En réalité, c'est au-devant de la Mort que Don Quichotte s'aventure et m'entraîne. J'ai été tenté d'écrire : que Don Quichotte m'aventure. Il mourra, à la fin, quand ses illusions se seront dissipées. J'en ai un peu voulu à Cervantes pour ce choix sans appel. De nous ramenr au monde, au réel, quand le poète ne veut que l'inventer et en déjouer la sentence. Il m'aura fallu du temps, et les lumières de Jean Canavaggio, pour comprendre qu'en le faisant mourir, Cervantès libère Don Quichotte de sa propre histoire et de lui-même. Il l'affranchit de la fiction, de la littérature pour lui offrir l'imaginaire collectif, la postérité, une gloire éternelle qui ne tient plus même au livre qui l'a révélé et dont il est le héros.

Par ailleurs, poursuivant une idée moins sombre, l'Hidalgo se porte à la rencontre de lui-même et chemin faisant, il vient à ma rencontre. Cent fois, mille fois je suis tombé sur lui au cours de mes divagations. Toujours il me dit : "Ce n'est pas au-devant de moi, mais de toi-même que tu vas. Au-devant des torts à redresser en toi. Des combat à gagner en toi. Des archipels à conquérir en toi. De la Beauté à découvrir et à chérir en toi."

Je sais que ni les géants, ni les enchanteurs, ne peuplent le réel. Il ne sont que des moulins, des moutons, des outres de vin. Or à l'intérieur de moi, ils existent. Don Quichotte s'est affranchi de la fiction, confondant en retour le réel lui-même en fiction. Voici les démons intérieurs. Ce sont eux que je combats sans cesse. Qu'on le comprenne enfin, la Paix du monde serait à ce prix. S'il faut redresser des torts, que ce soit ceux j'ai pu commettre, et ceux que l'on m'a faits.

Le voyage de Don Quichotte relève d'une quête intérieure vers une lumière noire. Noire, mais lumière. Un acte de rédemption. Une confession intime. Une mise à l'épreuve du courage, de la grandeur. Un tentative désespérée et grandiose pour prendre la mesure de l'essentiel, ou mieux, pour donner une idée de la démesure de l'essentiel. Un combat pour que le poétique l'emporte sur le pragmatique, pour que le désintéressement l'emporte sur l'intéressement, ce mal grandissant qui fait de chaque être un Sisyphe poussant une noria pour irriguer le monde avec l'eau de sa propre perte.

La route sans nom mène à l'inconnu de moi, l'incertain en moi, le reste à comprendre, à connaître, à savoir. Elle est route de l'étonnement, de l'apparition, de la révélation, du doute, de l'inconnu, de l'inutile qui fait de moi autre chose qu'un boursicoteur de l'existence. Elle me réinvente, elle me prend au col, elle me met à l'épreuve, elle me raconte qui je suis et je l'oubli à chaque virage parce sans cesse elle m'étonne et requiert toute mon attention, tout mon engagement.

Je ne cherche rien d'autre de ce que j'ai décrit sinon de vivre le sentiment d'aller vers ce qui est hors de moi et résonne en moi, ce qui réverbère les lumières et les ombres de mon coeur, ce qui, dès lors que je l'ai rencontré, vient en moi, me construit, enrichit le terreau de l'oubli, s'incorpore à mon être, le rejoint, le nourrit, le traverse et regagne le Tout. Le Monde n'est pas à moi. Je suis au Monde.

Ainsi, la route sans nom, la "unamed road" ignorée même du gps, je peux enfin la nommer sans la nommer. Elle porte le nom d'une année, d'un jour, d'une couleur, d'un ciel, d'une odeur, d'une présence, d'une absence, d'une impression, d'un sentiment, d'une crevaison, d'une panne, d'un fou-rire, d'un appel, d'une réminiscence... Elle ne figure sur aucune carte. Son tracé, désormais, est en moi.

1er janvier 2025 © Olivier Deck

DE L'EXTRÊMORDINAIRE

![]() Par

Olivier Deck

Le 14/08/2024

Par

Olivier Deck

Le 14/08/2024

11 août 2024 Capbreton

Attendre le départ. Regarder encore les cartes. Lire. Rêver le voyage.

Dans son livre BW, Lydie Salvayre évoque le voyage conçu comme un tauromachie. C'est ainsi, en effet. Encore une fois, je pars pour me frotter à l'inconnu au-dedans, pour risquer ma peau actuelle, pour mourir à moi-même et renaître au plus près de ce que je suis, de ce que je crois être, de ce que je deviens. Pour muer à l'intérieur. Chaque voyage est l'occasion d'une métamorphose de soi en soi. Avant de partir, je relis les propos de Jankélévitch sur l'aventure. Celle qu'il nomme l'aventure aventureuse, par opposition à l'aventure aventurière. Il n'est pas d'aventure véritable que celle qui engage la vie, met en danger, et point de danger véritable autre que le danger de mort. La Poésie, c'est descendre dans l'arène de l'existence sans aucune autre raison que de se frotter au réel tel qu'il est. Non dans ses extrêmes extraordinaires mais dans son extrême ordinaire, que le poème métamorphose. L'extrêmordinaire. Un appareil photo, une plume, une guitare à la main, être capable de considérer ce qui advient comme un défi, un enjeu à la vie à la mort. Allez jusqu'au bout. Sans idée de gagner ni de perdre.

&

Je pars pour prendre un temps d'avance. Pour aller au-devant de ce qui adviendra. On pourra m'accuser de chipoter, advient ce qui advient, certes, qu'on le devance ou non. Oui et non. Je choisis de partir pour me jeter encore et encore dans l'aventure du chemin, changer les données de la normalité. Certes, je ne brave pas d'autre danger que le danger métaphorique, si l'on excepte les dangers de la route, le risque d'être occis pour un oui ou pour un non au détour de la rue par un malfaisant, de manger une tortilla toxique préparée avec des oeufs importés de la région de Zaporijia, une ensaladilla rusa concoctée par un cuistot russe du SVR qui m'aurait pris pour un espion allemand à cause de mon teint teuton exacerbé par le soleil andalou et de mon Leica made in Germany, de contracter une maladie échappée de la pisse du pangolin ou d'un laboratoire chinois de recherche médicale, on n'est plus sûr de rien, en ce monde civilisé. Cela ne date pas d'aujourd'hui, je me souviens, lorsque j'étais enfant, de ces longues files de gens qui attendaient - c'était du côté de Valencia - pour être vaccinés contre le choléra dont une épidémie se propageait en Espagne. Bref, sauf accident de parcours, je ne vais pas au-devant du danger habituel dont l'aventurier fait sa publicité. Foin de tigre du Bengale, de sommet à 8000 ou de tempête en mer... Ici, le danger est intérieur. Le toro est métaphorique. Je prends la route pour écrire une chanson de geste sans savoir de quoi sera fait le voyage. Je vais au-devant de ce qui voudra bien croiser ma route. Comme Don Quichotte va au-devant des péripéties. Je ne laisse pas venir, je ne reste pas chez moi, bien installé dans le fauteuil des habitudes, les pieds glissés dans les rassurantes pantoufles du décor familier, entouré par mes livres, mes casseroles et mes guitares. Je pars. Parce qu'il y a péril en la demeure, voilà qui n'est pas nouveau, certes, mais toujours valable. La même Lydie Salvayre, dans le même livre qui traite des voyages de BW, cite la "manie ambulatoire" signalée dans les manuels de psychiatrie. Sans doute suis-je atteint, comme le chevalier à la triste figure, du mal ambulatoire. Le syndrome du partir. Le mouvement est à la fois mon symptôme et ma potion, la distance mon saignement et mon traitement au long cours.

à suivre...

©Olivier Deck

APPEL : Mmes et MM. galeriste, éditeur, directeur de centre culturel ou artistique, amateur d'art, organisateur, programmateur, collectionneur, chroniqueur, journaliste... si vous êtes intéressés pour soutenir ce projet, aider à sa production, sa publication, son exposition, sa présentation en public (exposition, publication, récital, lecture, chanson, projection, conférence...) n'hésitez pas à prendre contact par messagerie.

Poétique du prosaïque et vice versa

![]() Par

Olivier Deck

Le 13/08/2024

Par

Olivier Deck

Le 13/08/2024

Avant de prendre le départ, je voudrais apporter quelques imprécisions supplémentaires à propos de l'emploi, qui pourrait sembler intempestif, que je fais des mots "poésie", "poème", "poète"... Se dire poète n'a rien d'outrecuidant, sauf à considérer la poésie comme un domaine réservé à une caste dont on serait en droit de se demander qui décide qu'untel en est et tel autre non. J'entends d'ici grincer les dents des grincheux. Qu'elles grincent, elles finiront par s'éroder. Se dire poète relève d'une affirmation, celle d'une exigence personnelle, celle d'un engagement qui se donne pour moyen la pratique de l'Art. Aussi, pour que ce soit clair entre nous et que celles et ceux à qui cela ne conviendrait pas ne perdent pas davantage leur temps à éplucher le présent carnet, je précise que la Poésie est ici considérée dans son acception la plus ample, la plus généreuse, la plus ouverte, la plus libre. La Poésie, le lecteur et la lectrice l'entendront donc plus largement qu'en sa seule expression écrite, qui s'est accaparé l'appellation, l'a embourgeoisée. La Poésie s'offre à tout un chacun, libre à tout un chacun d'en disposer à sa guise et selon son génie. Le temps disposera de l'oeuvre. On ne peut attendre sa sanction pour se mettre à l'oeuvre.

&

Vivre poétiquement sa vie relève d'un choix personnel, qui va à l'encontre de la tendance dominante actuelle, irriguée par les principes marchands (qualité, réussite, efficacité, nouveauté - et son corollaire l'obsolescence - , mode, prix...) Dans la vie poétique, l'acte gratuit prime. L'efficacité importe peu. La victoire pas davantage. L'inutile et l'utile s'épousent. La fragilité est précieuse. L'erreur admise et nécessaire. Don Quichotte de la Manche n'emporte pas un seul de ses combats, il n'en a pas moins acquis ses lettres de noblesse et reste en selle depuis bientôt un demi-millénaire !

&

Je m'efforcerai de mettre en application la leçon de Don Quichotte, pour qui le poétique ne se distingue pas du prosaïque. Les moulins sont des géants. Le laboureur est un écuyer. La paysanne est une princesse. L'aubergiste est un chevalier... Il indique que le poétique ne va pas de la chose à l'âme, mais de l'âme à la chose (j'aurai peut-être l'occasion plus tard d'élucubrer à propos de l'âme). Qui n'a pas l'âme disponible au souffle poétique ne saurait reconnaître la poésie en quelque sujet que ce soit - un visage, un paysage, un objet... Le poétique est un souffle, une tendance naturelle, innée, qui s'affine et se renforce dans le temps. Comme la capacité de courir de 100 mètres, de devenir un scientifique, un littéraire, un peintre, un musicien, un médecin... Le poétique émane d'une sensibilité qui dans le temps s'affine. Tout au long d'une vie poétique, c'est à dire vécue selon les principes de la Poésie. L'émotion, la beauté, la profondeur restent parmi les plus précieux de ces principes. L'art est une question de sentiment, de résonance avec le Tout. Une question d'Amour, considéré comme une modalité de la force universelle qui meut se monde, et prend un tour particulier en chaque coeur humain. C'est ainsi que je l'entends et le pratique.

à suivre...

©Olivier Deck

APPEL : Mmes et MM. galeriste, éditeur, directeur de centre culturel ou artistique, amateur d'art, organisateur, programmateur, collectionneur, chroniqueur, journaliste... si vous êtes intéressés pour soutenir ce projet, aider à sa production, sa publication, son exposition, sa présentation en public (exposition, publication, récital, lecture, chanson, projection, conférence...) n'hésitez pas à prendre contact par messagerie.

DÉFINITION INDÉFINIE DÉFINITIVE

![]() Par

Olivier Deck

Le 12/08/2024

Par

Olivier Deck

Le 12/08/2024

ADAGP©OlivierDeck

Du voyage comme pré-texte. Prétexte d'une geste, soit. Souvent, avant d'aborder un nouvel exercice existentiel, je commence par revenir au dictionnaire.

Geste : Ensemble de poèmes en vers du Moyen Âge, narrant les hauts faits de héros ou de personnages illustres.

Voyons comme adapter cette définition classique au présent exercice.

Ensemble de poèmes en vers...

Ce sera une ensemble de poèmes, si l'on veut bien considérer ici la forme poétique comme désincarcérée. Pour ce qui est de la rime, elle sera parfois présente dans les chansons, mais pour le reste la narration ne s'encombrera pas de prosodie.

... du Moyen Âge...

De l'époque actuelle, je dirais plus volontiers qu'elle est un Âge Moyen. Très moyen. Passons.

... narrant des hauts faits ...

Là, pas sûr (rire). La réalité du voyage appelle à l'humilité. De hauts faits il ne sera pas forcément question. Je fais avec les faits qui se présentent. Ce qui est là. Le presque rien. Ce qui advient, même l'ennui, espace fondamental de la rêverie, siège de la création poétique. Aucun exploit en prévision, sauf imprévu. Je ne vais pas à la rencontre du Yéti, ni à la recherche de l'Arche perdue, ni du Graal. Je dirais que ce voyage sera intraordinaire, cherchant l'extra dans l'ordinaire.

... de héros ou de personnages illustres...

N'exagérons rien. Là encore, je ferai ce que je pourrai comme je le pourrai.

à suivre...

©Olivier Deck

APPEL : Mmes et MM. galeriste, éditeur, directeur de centre culturel ou artistique, amateur d'art, organisateur, programmateur, collectionneur, chroniqueur, journaliste... si vous êtes intéressés pour soutenir ce projet, aider à sa production, sa publication, son exposition, sa présentation en public (exposition, publication, récital, lecture, chanson, projection, conférence...) n'hésitez pas à prendre contact par messagerie.

SUR LE VIDE (extraits)

![]() Par

Olivier Deck

Le 06/06/2023

Par

Olivier Deck

Le 06/06/2023

notes du 6 juin 2023

Photographier, c'est écrire, c'est dessiner, c'est peindre. Alors je m'interroge sur ce que j'écris, ce que je dessine, ce que je peins.

&

Aujourd'hui je me pose la question du vide. J'aime les photographies qui laissent du vide, de l'espace, de la respiration. Mais quelle est la nature, le sens de ce vide? Qu'est-ce que le vide photographique?

&

Je considère ici comme "vide" une surface de l'image sans détail, sans ligne, sans figuration, sans rien qui accroche le regard, autre qu'une surface noire, blanche, grise, rouge, bleue, jaune... dans tous les cas : une surface unie.

&

Comme mes images ne vont jamais jusqu'au blanc pur, "cramé" dirait le photographe, et qu'elles ont toujours un peu de matière, un peu de grain qui suggère le fourmillement atomistique de l'univers auquel j'appartiens, mes vides ne sont donc jamais vides. Ils ne sont vides que dans le sens où ils ne représentent rien d'autre que rien. Et rien n'est pas rien, si l'on veut faire un trait d'esprit un peu oriental. Rien c'est la lumière vierge. L'ombre vierge. Le rien contient. L'ombre recèle toujours sa vérité. La lumière aussi.

&

Il y a le vide dépouillé, radical, choisi. Le vide de l'épure, de la simplicité. Le vide qui va droit au non-but. Le vide dans l'idée chinoise du mot, si tant est que l'on puisse commenter le sens de mots venus d'une langue aussi éloigné du français. Je ne fais que reprendre ici ce qu'expriment d'autres avis, plus autorisés que le mien en la matière. Je m'arrange. J'oriente le sens à ma faveur. Tout en me gardant de faire du bouddhisme de boutiquier, du zen dézenné (comme il y a le café décaféiné).

&

J'aime le vide pour l'espace qu'il laisse à la pensée. A l'imaginaire. Devant une photographie qui s'ouvre largement au vide, je suis plus libre. Mon esprit est plus libre d'aller à sa guise, avec le moins d'injonctions possibles. Il peut divaguer. Le vide est le chemin de mille chemins.

&

J'aime aussi le vide pour la valeur esthétique que je lui accorde. C'est à dire l'effet qu'il produit sur moi. Pour le calme qu'il représente et, partant, procure.

&

L'enjeu du vide. Oser le vide, c'est aller au bord des possibilités de l'image. Se pencher au-dessus du rien. Eprouver l'inquiétude de l'absence. L'absence de forme. L'absence de repères. Dans le même temps, le vide rassure et inquiète. La représentation rassure. Pourtant le vide est une représentation. Une représentation du vide. Mais il pousse la pensée à l'erreur. Penser le vide donne le vertige.

&

à suivre...

L'ATELIER PHOTOPOÉTIQUE, COACHING EN PRÉSENCE OU EN LIGNE

SUR L'ENNUi

![]() Par

Olivier Deck

Le 24/05/2023

Par

Olivier Deck

Le 24/05/2023

L’ennui, je l’accueille comme il vient, quand il vient. Il toque à la porte? J’ouvre. Je l’invite à s’installer. Je prends un carnet de notes, une guitare, un livre, j’écoute une musique, je laisse aller librement les pensées devant un paysage, au pied d’un arbre, au volant d’une voiture, à l’ombre d’une terrasse, au fond d’un bistrot… Si l’ennui est intense, massif, alors rien. Je lui laisse toute la place. L’ennui, et c’est tout.

La Moncloa

![]() Par

Olivier Deck

Le 12/05/2023

Par

Olivier Deck

Le 12/05/2023

à Bernard Manciet

![]() Par

Olivier Deck

Le 06/05/2023

Par

Olivier Deck

Le 06/05/2023

à BERNARD MANCIET

pour les cent ans de sa naissance (1923-2023)

Pendant les dernières années de sa vie, je rendais visite à Bernard Manciet, le mardi après-midi. Nous avions fait connaissance grâce à la poésie.

Il était une fois dans le sud.

![]() Par

Olivier Deck

Le 25/04/2023

Par

Olivier Deck

Le 25/04/2023

CARNET DE ROUTE (2023)

J’ai quitté Jerez de la Frontera pour rejoindre Cordoue en passant par les itinéraires dérobés. Grimper dans la Sierra de Margarita, puis descendre vers Morón. Au-delà, rejoindre Osuna mais en prenant au sud-est, par Navarredonda, longeant la Sierra de San Juan. Paysage d’arbres inquiets, de chemins terreux. Pourquoi ce détour? Je ne sais pas. Je réponds à mon intuition. C’est elle la capitaine, elle qui mène le voyage.

Le cheval du ravin de Viznar

![]() Par

Olivier Deck

Le 17/10/2022

Par

Olivier Deck

Le 17/10/2022

CARNET DE ROUTE (2022)

Almendralejo. Sud de l’Extremadura. Avant l’aube, je prends la route. Cette fois j’ai décidé d’entrer en Andalousie au nord-ouest, par Cabeza del Buey, pour descende jusqu’à Grenade en suivant une diagonale au petit bonheur, privilégiant les routes dérobées. D’un train de sénateur.

"Un peu plus que la vie" un livre chez CONTREJOUR

2017

le cycle photopoétique "Un peu plus que la vie"

aux éditions CONTREJOUR,

dirigées par Claude et Isabelle Nori, .